- クロスバイクにヘルメットが必要とされる理由と安全性の重要ポイント

- モンベル製サイクルヘルメットの特徴(フィット感・安全基準・価格帯)

- 自転車用ヘルメットを選ぶ際の基準や最新の着用努力義務に関する情報

クロスバイク(自転車)を買うときに悩んだことがあります。

それは「ヘルメットは、かぶったほうがいいのかな?」「かぶるとしたら、どんなヘルメットならいいのかな?」ということです。

クロスバイク初心者の人は同じようなことを思うかもしれませんね。

僕は結局、クロスバイク(自転車)を購入から少ししてからヘルメットを購入しましたが、購入にあたって収集した情報や、実際に購入したヘルメットをご紹介します!

僕が使っているモンベルのサイクル(自転車)ヘルメット

今、クロスバイクを乗る時にかぶっているヘルメットは、モンベルのサイクルヘルメットです。

いろいろ悩んで探してはみたものの、メーカーは多いし、用途もいろいろ、値段もさまざまで。

途方に暮れてしまって行き着いたのは、山登りでも愛用しているモンベルブランドのヘルメットでした。

日本のアウトドアメーカー「モンベル」(monbell)のヘルメット

アウトドアメーカーとして知られているモンベルですが、自転車用品も種類は少ないけど、販売しているんですよね。

自転車本体も販売してますね。

どこかのOEMなのかな?とも思いますが、よく知っているブランドで売っているからか、安心感があります。

あとは、色や形状も気に入ったところです。

安心感といえば、モンベルは、クライミングや本格登山用のヘルメットも販売してます。もちろん自転車用とは用途や規格が違うけど、安全性と快適性のノウハウが詰まっている気がする。あくまでも気がするだけですが。

僕が購入したモンベルのサイクルヘルメットを前から見ると、こんな感じ。

小さなモンベルマークがちゃんと入ってます。

ロードバイクほどタイトな乗り方はしないけど、車道にでればそれなりのスピードが出るので、スポーツタイプにしました。

ベンチレーションと呼ばれる空洞があるのは、真夏に乗ることが多いので、暑さ対策です。

これ、けっこう重要です。

キャップを被って走ることもありますが、密閉されなくて適度に風があたるので、蒸れにくいというメリットがあると思いますね。

横から見ると、こんな感じ。

モンベルのロゴはシールタイプでした。

クロスバイク(自転車)にヘルメットはダサい?いらない?

ここで紹介したような、こういうスポーティーなタイプのヘルメット、流線形で、後頭部へ行くほど「ぷしゃー」となってる形状は、慣れるまではちょっと恥ずかしい気もするんですけど。

慣れるとなんとも思わなくなります。

むしろ、車道を走ったりするときでも、安全性に注意しているライダーと周囲に分かってもらえるし、万一のときも安心だし、派手派手な色であれば周囲に自分の存在をアピールできて、危険と遭遇するリスクも減るかもしれません。

頭のサイズや形状にジャストフィットさせる機構・調節のやり方

モンベルのサイクルヘルメットには、ダイヤルアジャスターというダイヤル式で、くるくる回して、フィット感を調整できるパーツが後ろについてます。

頭にしっかりフィットしないと意味がないので、この機構は重宝します。

信号待ちの時に軽く緩めて風通しをよくしたり、休憩時にヘルメットをかぶったままでもここを緩めると、頭がリラックスできるので。

あごにかける紐の部分。

ちょうど耳の下の位置にくる場所にも、フィット感を調整するアジャスターがついています。

ここでも、微調整してフィット感を増すことができます。

あご紐がぶらぶらだと、これまたヘルメットの意味がないので。細かく微調整できるのがいいですね。

安全基準マークは、欧州の安全基準をクリアしているCEマーク(認証)EN1078

モンベルの自転車用ヘルメットには、CEマークがついています。

このCEマークは、EU加盟国が製品を海外へ輸出するときに、「安全基準をみたしているよ」というのを証明しているマークです。

安全性を証明するマークには、このほかにもSGマークとか、CPSCマークとかがあります。

詳しくは下記のサイトとかで見てください。

お値段お手頃。初めてのクロスバイク(自転車)ヘルメットにピッタリ

クロスバイク、ロードバイク、ママチャリのヘルメットは値段もさまざま。デザインもいろいろなので、自分の好みとお財布に相談して選べばいいのですが。

初心者にとって、お手軽なお値段で、かつ安全性や使い勝手の良いものを選ぶとなると…けっこう大変です。

でも、モンベルの自転車用ヘルメットなら、なんと1万円以下!

シーズンごと?にカラーは変わってしまうのかな、と思いますが。ベーシックなブラックとか、ホワイトとか、ブルーなんかもラインナップされています。

安全のために周囲から認知してもらう、という意味では、イエローは僕にとってピッタリでした。

山登りでも、なるべく原色の派手派手な色にして、万一の遭難の時でも自然にとけこまないように、救助隊に見つけてもらいやすいように…なんていう意識が、ここにも伝染してますね。

クロスバイク(自転車)に乗るなら。ヘルメットの必要性に注目する個人的な理由

僕がクロスバイクを購入するときに悩んだのが、ヘルメットを購入するべきかどうか、という点です。

クロスバイクでヘルメット着用をおすすめするのは自分の身を守るため!

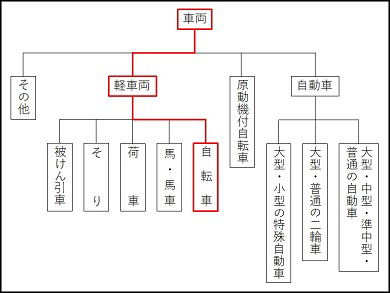

当時は、自転車が道路交通法上の「軽車両」であることが再認識されて、飲酒運転や夜間の無灯火運転が厳格化されたり、自転車は歩道を走るべきか道路を走るべきかという議論が盛り上がって、車道に自転車レーンも整備され始めたりした時期だったのですが。

ヘルメット着用は努力義務の域を出ていなくて、選択は乗る人に委ねられていました。

それから、ヘルメットを被るかどうかと合わせて悩んだのが、「街乗りメインだから、ロードバイクのようにガチっぽいのは嫌かも」「カジュアルな感じで値段も安いのがないだろうか?」ということでした。

ネットショップでデザインがかっこいいヘルメットを探したり、実際にサイクルショップをたくさんまわって実物を試したり、それなりに苦労しました。

結局、僕は「クロスバイクに乗るにはヘルメットがいる!」という結論に至りましたが、その判断をしたポイントは、次の3点につきるのかなと思います。

- 軽く30km/時速とかママチャリでは出ないスピードが出るから。

- 街乗りでもツーリングでも、車道を走るシーンが多くなるから。

- 周囲に安全性を重視した運転をしていることを周知できる(気がする)から。

それぞれ文字通りのことを実感したんですが、特に「ヘルメット=自分の安全を守る」という意識は、ママチャリに乗っていたときよりもクロスバイクに乗ったときのほうが感じるようになりましたね。

普段、車に乗っている人は、車道のいろいろな存在に注意して車を運転します。でないと、事故るから…。

改めて確認!法律や条令で定められている自転車のヘルメット着用努力義務

ヘルメット着用で少しでも自分の身の安全を守る!という実感以外にも、もちろんそもそも法律で決められた規定があります。

(そんなの知ってるよ!って人は読み飛ばしてください〜)

普通自動車免許をもっている人は道路交通法はご存じなことですけど、意外と道路上には道路交通法を無視した法律違反の自己中な自転車乗りがいるんですよね。

- 進行方向を逆走

- スマホ片手にながら運転

- 夜間の無灯火走行

- 一旦停止の無視や信号無視

どれも怖いです。

法規を無視して危ない目にあったり事故ったりするなら、自分だけしかいないところを走って勝手に事故ってくれ、ってホントはいけないけど、意地悪く思ってしまいます。

「法律を守っていないから悪い」というのが言いたいのではなくて、「安全走行をしないで周囲を危険にさらすことに無頓着」なのが最悪なんだと思うんです。

そういう人に限って、万一の時の自転車保険や個人賠償責任保険に入っていなかったりしますからね。

やっかいです。

という愚痴はさておき、法律では次のように定められていることを確認しておきましょう。

道路交通法による自転車のヘルメット着用規定

道路交通法では、2008年の道路交通法改正によって、幼児および児童(13歳未満)が自転車に乗るときのヘルメット着用が努力義務となりました。

子供が自分で運転するときだけでなく、大人が乗る電動自転車などの前後に子供を同乗させる場合にも、大人は幼児および児童にヘルメットを被らせるよう努めなければなりません。

[追記]2023年4月1日から大人も自転車のヘルメット着用が努力義務化に

道路交通法が改正されて、2023年4月1日以降、自転車に乗る人のヘルメット着用が努力義務化されました。

これまでは子供が自転車に乗るときに、大人がヘルメットを着用させるように努めることになっていましたが、今回の改正で、大人も含めて自転車に乗る人にはすべてヘルメット着用の努力義務があることになったわけです。

東京都条例による自転車のヘルメット着用規定

道路交通法は日本全国が適用対象ですが、各自治体の条例によっても定められています。

僕が住む東京都では「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が2013年に制定されています。

東京都条例では、18歳未満の児童に対して、保護者がヘルメットを着用させるなどの必要な安全運転の対策をするように努めなければならないとしています。

65歳以上の高齢者が乗るときについても同様に、その親族が安全対策に努める義務があります。

さらに、一般の成人についても、ヘルメットなどの利用に努めるものとしています。

参考 東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例東京都

東京都条例で義務化された自転車損害賠償保険などへの加入

ヘルメット着用以外にもニュースなどで大きく取り上げられて話題になったのが、万一の事故などのときに被害への補償を行う自転車損害賠償保険などへの加入義務です。

これは、自転車利用者、保護者、自転車を使用する事業者、レンタサイクル事業者が対象です。つまり、東京都の公道を走る自転車には、すべて損害賠償保険への加入が義務付けられてるということですね。

参考 4月から「自転車保険の義務化」が東京都でスタート…罰則は?加入は簡単?担当者に聞いたFNNプライムオンライン

【2025年最新】自転車の交通ルールと罰則の今

自転車に関する交通ルールは、近年ますます厳格化されています。2024年11月に「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」への罰則が施行され、さらに2026年からは「青切符」制度という大きな変更が控えています。

安全な自転車ライフのため、現在のルールと今後の変更点の最新情報をまとめておきます。

ヘルメット着用は引き続き「努力義務」

2023年4月1日から、年齢を問わず全ての自転車利用者にヘルメットの着用が努力義務とされています。

これに違反しても直接的な罰則はありませんが、万が一の事故から命を守る最も有効な手段です。安全のため、普段からヘルメットを着用するよう努めましょう。

2024年11月から強化された罰則

2024年11月1日に施行された改正道路交通法により、以下の危険行為に対する罰則が強化されています。

ながらスマホ(携帯電話使用等)

内容:スマートフォンを手に持って通話したり、画面を注視したりしながら運転する行為。

罰則:

- 違反行為そのもの: 6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金

- 交通の危険を生じさせた場合: 1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転

内容: 体内に基準値以上のアルコールを保有した状態で自転車を運転する行為。

罰則(運転者本人): 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

※注意:これまでは正常に運転できない状態の「酒酔い運転」(5年以下の懲役または100万円以下の罰金)のみが重い罰則の対象でしたが、この改正で「酒気帯び運転」も明確に罰則の対象となりました。

【重要】2026年4月1日から「青切符」制度が開始

自転車による交通違反を取り締まるため、自動車やバイクと同様の交通反則通告制度(通称:青切符)の導入が決定しています。

- 施行日: 2026年4月1日

- 対象者: 16歳以上の自転車運転者

- 対象となる違反: 信号無視、一時不停止、歩道での徐行違反、ながらスマホなど、約113の違反行為が対象となる見込みです。

これまでは警告(指導警告カード)に留まることが多かった軽微な違反も、今後は反則金の対象となります。

最新情報は公的機関のサイトで

法改正や運用の詳細は、今後も更新される可能性があります。最新かつ正確な情報は、必ず以下の公式サイトで確認するようにしてください。

クロスバイク用(自転車用)ヘルメットの選び方と値段の目安

ヘルメットの大切さを見てきたところで「ヘルメットの値段っていくらくらいするの?」というのは結構、大きな問題ですよね。

クロスバイク本体もそれなりの値段がするのに、ライトやチェーン鍵など、あれやこれやをそろえてヘルメットも、となるとお財布も気になります。

Amazon、楽天市場、自転車専門店・サイクルショップで取り扱い商品を見てみると、値段の幅はさまざま。

街乗り用から、レースにも使えるプロ用まで。メーカーもいろいろあって、デザインも多種多様で、見れば見るほど「いったいどれにすればいいの?」と絶対に迷っちゃいます。

ひとつ言えることは、ロードバイク向き、マウンテンバイク向き、ママチャリ向き、クロスバイク向き、といった感じで、それぞれの用途に強いメーカーがあったり、同じメーカーの中でも「これは●●向き」というカテゴリ分けがされていることです。

メーカーの公式サイトで商品カタログを見たり、Googleで「クロスバイク ヘルメット」と検索して「画像」一覧で眺めてみたりして、自分に合いそうなヘルメットを探すことから始めるといいと思います。

【あわせて読みたい】

\最新メンテ用品ランキングはこちら/

【2026年1月版】自転車メンテナンス用品おすすめ最強リスト!売れ筋&高評価商品